Первый советский реактивный самолет – истребитель БИ-1 – был создан в поселке Билимбай (Свердловская область), в здании Свято-Троицкого храма, где разместили эвакуированных из Москвы авиаконструкторов. О том, как создавался первый советский реактивный истребитель, рассказал ЕАН Иван Моисеев, член евразийского фонда национального наследия «Строганофф».

«С началом Великой Отечественной войны по приказу Иосифа Виссарионовича Сталина в ноябре 1941 года в Билимбай были эвакуированы несколько известных конструкторских бюро. Это КБ Виктора Федоровича Болховитинова, в составе которого работали выдающиеся умы: Алексей Михайлович Исаев, Александр Яковлевич Березняк. Эвакуировали сюда и КБ Алексея Ивановича Привалова, которое занималось разработкой парашютно-десантной техники. Приехало в Билимбай и КБ Николая Ильича Камова вместе с его заместителем Михаилом Леонтьевичем Милем. Приехал Борис Евсеевич Черток, который в будущем станет помощником Сергея Павловича Королева при создании космической ракеты. Там был Василий Павлович Мишин, который возглавил после смерти Королева космическую отрасль. Приехал и Архип Михайлович Люлька, который впоследствии занимался турбодвигателями для самолетов, разрабатывал подводные крылатые ракеты, и многие другие конструкторы. В общем, все, кто был в то время связан с ракетами, работали здесь. Ученым была поставлена задача в сверхкороткие сроки, за 35 дней, разработать первый реактивный советский истребитель. С этой задачей ученые не справились – они создали истребитель за 40 дней», - рассказал Иван Моисеев.

Первый самолет БИ-1 был сделан из фанеры и обшит тканью. В хвостовой части находился жидкостно-реактивный двигатель, и, по сути, самолет мог находиться в безвоздушном пространстве. Испытателем первого реактивного самолета, или как в то время его называли – ракетного самолета, стал летчик Григорий Яковлевич Бахчиванджи. 15 мая 1942 года первый в мире реактивный самолет взлетел с аэродрома Кольцово. Полет длился всего 3 минуты 9 секунд, но доказал возможность практического осуществления полета на новом принципе. Тогда самолет поднялся на высоту 849 м со скоростью 400 км/ч.

Было совершено семь полетов, и в последнем, 27 марта 1943 года, Бахчиванджи погиб. Ему была поставлена задача достичь максимально возможной скорости, что он и сделал. Самолет развил скорость свыше 800 км/ч, но вошел в пике и разбился.

«Суть самолета заключалась в том, что он на 2,5-3 минуты поднимался в воздух, уничтожал врага и приземлялся как планер. Известно, что немецкая разведка Abwehr узнала об испытаниях нового истребителя. В донесении Гитлеру отмечалось, что русские сошли с ума: они создали деревянную ракету.

По сути, это было действительно так. Ключевыми разработчиками истребителя были Березняк и Исаев – по первым буквам фамилий создателей самолет получил имя. Есть еще одна версия расшифровки БИ – ближний истребитель. Но мы трактуем это как БИлимбаевский самолет, потому что его разработка велась у нас», - продолжает рассказ Иван Моисеев.

Вспоминая о первом полете БИ-1, Виктор Болховитинов писал: «Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки. Наконец, Бахчиванджи возвратился и сел на аэродром. Посадка получилась жесткой, одна стойка шасси подломилась, колесо отскочило и покатилось по аэродрому.

Для летчика это тоже был не просто первый полет на новом самолете, но полет на аппарате новых непривычных качеств, которые потребовали от него убыстрения всех действий и мышления в силу кратковременности полета и сильно возросших ускорений движения. Машина вела себя совершенно не так, как другие самолеты того времени, из-за этого летчик не полностью выполнил заданную программу, но главным было то, что он осуществил этот полет и благополучно возвратился».

Создание БИ-1 стало прорывом в развитии отечественного авиастроения. К 27 марта 1943 года, когда разбился Бахчиванджи, самолет уже был запущен в серийное производство. На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле успели изготовить первые 35 экземпляров, которые после гибели летчика-испытателя были уничтожены.

БИ-1 не стал серийным самолетом, но он положил начало новому этапу отечественного авиастроения. Все современные самолеты, на которых мы сейчас летаем, имеют в основе те разработки, что были созданы группой молодых конструкторов в Билимбае. На основе ракетного двигателя БИ-1 разрабатывались последующие реактивные самолеты, космические и боевые ракеты. БИ-1 стал основой и создания современного российского ядерного щита. Известно, что после войны инженеры, работавшие в Билимбае, изучали захваченные немецкие ракеты ФАУ и выяснили, что наши авиаконструкторы смогли воплотить конструкторские идеи, которые немцы так и не сумели преодолеть.

Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал: «Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года».

Стоит отметить, что в Екатеринбурге на площади перед аэропортом Кольцово стоит памятник самолету БИ-1. В этом же районе города есть улица Бахчиванджи.

Авиаконструкторов, которые приехали целыми семьями с детьми, поселили в Билимбае в здании Свято-Троицкого храма, в помещениях церкви они и работали. Алексей Исаев в своем дневнике отмечал, что в ноябре 1941 года температура воздуха в Билимбае достигала -30, -40 градусов. Исаев писал, что еще вчера из теплой Москвы они были эвакуированы в богом забытый Билимбай, прямо в фетровых шляпах, и попали в мороз.

Позже Черток в шутку говорил по поводу места их размещения: «Мы были атеистами, но с божьей помощью создали самолет».

Бахчиванджи погиб 27 марта, и эта дата стала несчастливой для конструктора Бориса Чертока. Он эвакуировался в Билимбай с мамой, Софьей Борисовной Явчуновской. Женщина была фельдшером и сразу начала работать в местной больнице. В это время под Свердловском формировались части Войска польского. А поскольку Софья Борисовна была родом из города Лодзь в Польше и знала польский язык, ее направили работать в одно из подразделений. Зимой 1942 года среди поляков началась эпидемия сыпного тифа, мама конструктора спасала людей, но сама не убереглась - заразилась и умерла. Произошло это 27 марта 1942 года. Спустя год в этот день погиб Бахчиванджи, а еще через четверть века - 27 марта 1968 года - погиб Юрий Гагарин.

Михаил Миль, который в будущем создаст целую серию вертолетов МИ, до сих пор являющихся лучшими в России, приехал в Билимбай с женой и 5-летним сыном Вадимом. Семья жила в церкви, в плохо отапливаемом помещении, голодала, и вскоре мальчик заболел дифтерией и умер. В конце 1942 года у Миля родилась дочь Маша, но она умерла от двустороннего воспаления легких, прожив всего девять дней.

И дети Михаила Миля, и мама Бориса Чертока похоронены на кладбище Билимбая. Члены фонда «Строганофф» с большим трудом разыскали эти могилы, которые давно были заброшены, привели их в порядок и ухаживают за ними.

Отдельного рассказа заслуживает храм, в котором жили и работали авиаконструкторы. Свято-Троицкий храм был заложен в 1820 году, его строительство продолжалось 54 года. Он стал одним из трех больших храмов в России, построенных в честь победы над Наполеоном. «Братьями» билимбаевского храма являются храм Христа Спасителя в Москве и Казанский собор в Санкт-Петербурге. Это огромный собор, вмещающий по проекту 5000 человек. Такое грандиозное здание было построено промышленниками Строгановыми (семья владела Билимбаевским чугуноплавильным заводом) в память о 19-летнем Александре Строганове, погибшем в сражении при Краоне в 1814 году. Билимбай относился к Пермской губернии, и это была вотчина Строгановых.

Спроектировал храм бывший крепостной Строгановых, архитектор Андрей Воронихин, главным творением которого стал Казанский собор в Санкт-Петербурге. Если к билимбаевскому храму добавить колоннаду, то он будет очень похож на Казанский собор.

Начинал строительство Свято-Троицкого храма архитектор Иван Свиязев, который впоследствии возвел московский храм Христа Спасителя. Расписывал храм ученик Карла Брюллова, художник Петр Попов.

В советское время у храма снесли колокольню и купол, в послевоенные годы в здании работал Дом культуры: функционировали кинотеатр, спортзал, детские секции. После того как здание в 1994 году передали РПЦ, его сразу же отрезали от всех коммуникаций – электричества, газа и водопровода

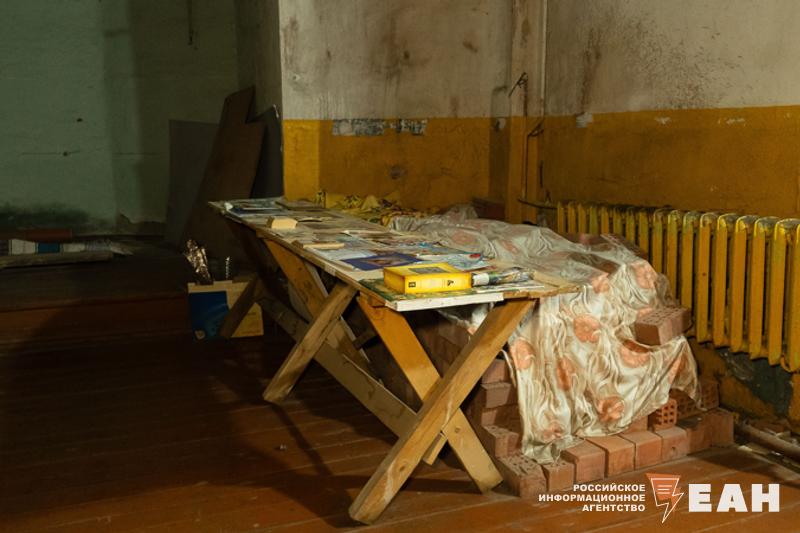

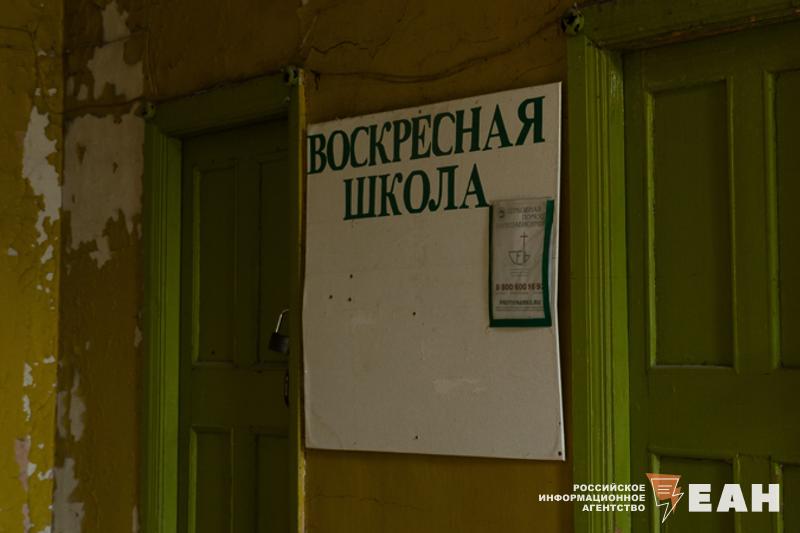

В настоящее время храм находится в удручающем состоянии: внутри сырость, с потолка сыплется штукатурка, на полу в прогнивших досках растут грибы. На стенах храма отваливается кусками краска, под которой проступает роспись. В холодном и сыром храме проводятся службы, действует воскресная школа, хотя находиться в здании небезопасно.

Местный энтузиаст, глава фонда «Строганофф» Андрей Моисеев бьется за то, чтобы важные исторические факты из истории поселка стали достоянием общественности. Он пытался открыть музей, посвященный как истории Билимбая, так и созданию первого советского реактивного самолета. На свои средства Моисеев создал полноразмерную копию самолета БИ-1, полноразмерную копию спускаемого космического аппарата, копию первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году. Но содержать все это у него не хватило средств, и сейчас все экспонаты хранятся у него дома.

Моисеев считает несправедливым, что на здании храма, в котором в годы войны жили и трудились лучшие советские конструкторы (Билимбай в то время называли столицей авиаторов), даже нет памятной доски. В год 80-летия Победы об этом важном и памятном месте тоже никто не вспомнил. А между тем конструкторы, которые там жили, в общей сложности награждены 36 орденами Ленина, 10 из них стали Героями соцтруда. Это были совсем молодые люди, младшему из них исполнилось 27 лет, а старшим был 42-летний Болховитинов.

Билимбай – классический город-завод, где все составляющие неотъемлемы друг от друга. Это собственно корпуса завода, плотина. Рядом культурная составляющая - здание театра и духовная – церковь. Здесь побывал император Александр I во время своей поездки по Уралу в 1824 году. Дом, в котором он останавливался, сохранился.

Еще одной достопримечательностью Билимбая является небольшой одноэтажный дом возле церкви, в котором сейчас расположено отделение почты России. Дом примечателен тем, что в 1899 году в нем три дня прожил великий русский ученый, создатель периодической таблицы химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев. В тот год Менделеев, как руководитель комиссии по кризисному состоянию уральской промышленности при Департаменте промышленности и торговли Российской империи, совершил Уральскую экспедицию с целью изучения уральской металлургической, горнодобывающей и лесной промышленности. Никакой памятной таблички о Менделееве на доме нет.

Спецпроект ЕАН к 80-летию Победы: Свердловск – город госпиталей18 апреля 2025 в 15:39

Спецпроект ЕАН к 80-летию Победы: Свердловск – город госпиталей18 апреля 2025 в 15:39